AND MORE

2025.08.10

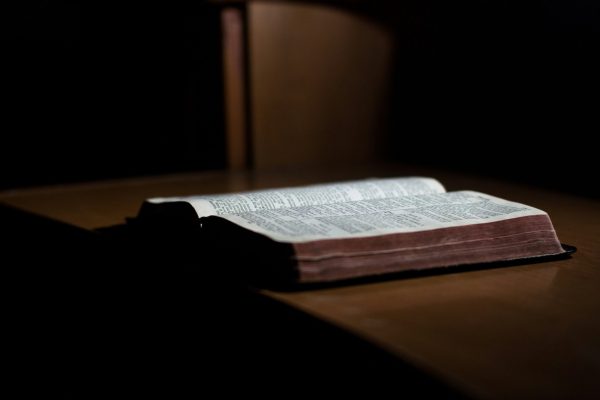

旧約聖書から読み解く「人間がどのように『考える』ことを始めたか」

薬に頼らない独自の精神療法で数多くのクライアントと対峙してきた精神科医・泉谷閑示氏。昨今たくさんの人が悩んでいる「自分を好きになれない」「自分に自信が持てない」という問題に、泉谷氏はどう向き合っているのか? 親子関係のゆがみからロゴスなき人間の問題、愛と欲望の違いなどを紐解きながら、「自分を愛する」ことを取り戻す道筋を示す。『「自分が嫌い」という病』から抜粋してご紹介していきます。

Unsplash / Ioann-Mark Kuznietsov ※画像はイメージ

楽園から追放されて、「考える」ことを始めた人間

自分が好きとか嫌いとか、私たち人間以外の生き物は、一切、そんなことを考えることはありません。なぜ私たち人間だけが、そんなことを思ってしまうのでしょうか。

もちろん、それは人間が「考える」ことができるように進化したからに違いありません。しかし、この「考える」という行為は、いったいどのようにして可能になったのでしょう。まずはその辺りから考えてみることにしましょう。

考えるという作業は、必ず「~について」考えるという形をとります。この作業はまず「考える私」と「対象物」とを分けなければ始められません。「考える私」を主体、「対象物」を客体と呼ぶので、これを主客分離と言います。

もし仮に「考える」を始める前の人間というものがあったとすれば、主客が分離されていないような、言わば一体化されている状態で生きていたということになります。つまり、それは他の動物や植物と同じような在り方であったわけで、そこではまだ「自分が嫌い」といった自然の摂理に反するような事態は生じていなかったはずです。

人間がこのように「考える」能力を獲得し、それゆえ自然の摂理に反して苦悩せざるを得ない宿命を負うという一連のいきさつについて、これを端的に表している物語が旧約聖書に記されています。

旧約聖書の失楽園の章では、神の楽園に創り出された初めの人間アダムとイヴは、ほかの動物たちと何ら変わりなく、主客分離以前の状態で生きています。

ただし神は、この二人に「この園のどの樹からでも好きに実を取って食べて良いが、善悪の知恵の樹からだけは決して食べてはならない」と告げます。この神の禁止は、今日の私たちからすれば、とても不可解なものに思われます。人間が善悪の知恵を備えることはむしろ望ましいことだと思われるのに、いったいどんな理由で神はこれを人に禁じたのでしょうか。

それはさておき、この神の禁止があったにもかかわらず、イヴは狡猾なヘビにそそのかされ、アダムもそのイヴにそそのかされて、ついに二人は禁断の果実を食べてしまいます。すると途端に二人は、自分たちが違う性であることに気づいて恥ずかしくなり、いちじくの葉で陰部を隠します。神はこの姿を見てすぐに二人が禁を犯したことを知ります。そして、アダムとイヴを楽園から追放します。

キリスト教ではこれを原罪と呼んで、人間に与えられた苦しみの原因として捉えています。しかし、その罪についての解釈は、あくまで「神の禁を破ったこと」にアクセントが置かれたものになっており、なぜ神が人間に対してそれほど厳しく善悪の知恵の実を禁じたのかについては、触れられていません。

かつて拙著『「普通がいい」という病』でもこの問題について論じたことがありましたが、どうもこの善悪の知恵の実というものは、善/悪の区別をつけられる作用、すなわち物事を二つに分けて捉える「二元論の実」だったのではないかと考えられるのです。こう解釈してみると、二元論を獲得したアダムとイヴが突然、男/女という区別に目覚め、陰部を隠したくなったことも、当然の成り行きだったことがすんなり理解できるのです。

エーリッヒ・フロムは『反抗と自由』という著作の中で、この失楽園のエピソードについて、次のような解釈を行なっています。

エデンの園に住んでいたアダムとイヴは、自然の一部であった。彼らは自然と調和していたが、自然を超えてはいなかった。胎児が母親の胎内にいるように、自然の中にいた。彼らは人間であったが、それと同時に、まだ人間にはなっていなかった。彼らが命令に反抗した時、すべてが変わった。大地と母親に対するきずなを断つことによって、へその緒を切ることによって、人間は前人間的調和から抜け出し、独立と自由へ最初の一歩を踏み出すことができた。反抗の行為がアダムとイヴを自由にし、眼を開かせた。彼らはお互いを他者として認識し、外部の世界を他者として、さらには敵意さえ持つものとして、認識した。彼らの反抗の行為は、自然との根源的なきずなを断ち切り、彼らを個人としての存在とした。〈原罪〉は人間を堕落させるどころか、人間を自由にした。それは歴史の始まりであった。人間は自らの力に頼り、十全なる人間となるためには、エデンの園を去らなければならなかったのである。

エーリッヒ・フロム『反抗と自由』佐野哲郎訳(紀伊國屋書店)より

フロムはここで、禁断の果実を食べる前の二人について、「自然の一部」「まだ人間にはなっていなかった」「前人間的調和」と述べていますが、これぞまさに人が二元論を獲得していなかった状態、つまり一体化されていた人間の状態を指した表現なのです。

ここまで考えてくると、ようやく、神がなぜ「善悪の知恵の実」を二人に禁じたのかということの真意が見えてきます。

つまり、人間がほかの生物たちと同様に「自然の一部」として在り続けるためには、決して自然を対象化して「考える」などしてはならないのであって、それゆえ神は、二人にその出発点となる二元論の実の摂取を厳しく禁じたのです。ちなみに仏教においても二元論は、「分別」と呼ばれて人間の煩悩の根源と見なされています。そして、そこから生じてくる計や比較などの思考も「分別計較」として戒めるべきものとされています。

いずれにせよ、神の意に反して禁断の果実を食べ、楽園を追放されたところからホモ・サピエンス(「賢い人間」という意)としての人間が出発したわけですが、ここから人は「考える」ことを始めました。二元論を獲得したことにより、主客分離した物の見方ができるようになったからです。

自分を相対化していくプロセス

しかし、この「考える」という働きは、自分の外にある物に向けられることにとどまらず、次第に自分自身までをも対象にし始めます。

人間の発達段階を観察してみても、定型的発育の場合は、まずは目にするもの触れるもの口にするもの聞こえるものなど外界からの刺激への反応や好奇心が中心です。このように乳幼児はまず自分から外を見るだけの自閉的な状態から始まります。しかし3~4歳頃からは少しずつ他者の存在が認識に入り始め、徐々に自閉的世界観を脱し始めます。

そして思春期に入ると、はっきりと自分を外から眺め相対化するようになります。そして、「自分が人にどう見られているのか」「相手にどう思われるか」「みんなの中で自分はどんな位置にいるのか」「自分はほかの人と比べて優れているのか劣っているのか」「自分は好かれているのか嫌われているのか」など、自分を外から眺める視点が強勢となって、そのために格好をつけてみたり、恥ずかしがったり、あるいは目立とうとしたり、隠れがちになったりします。これは、人間がいわゆる社会性や思いやりを身につけるプロセスであると同時に、無邪気に自分を出しにくくなる神経症性の始まりでもあります。

このようなプロセスを経て、人は自分についてもあれこれと評価を下すようになるのです。

PICK UP

-

LIFESTYLE

PR2026.1.9

絶景と美食を満喫できる、“海最前列”の1日2組限定オーベルジュ「UMITO KAMAKURA KOSHIGOE」【ラウンジ会員限定プレゼント】 -

LIFESTYLE

PR2026.1.16

松田翔太「発進から力強くてレスもいい」。軽量&高性能PHEV「マクラーレン アルトゥーラ」に惹かれる理由 -

LIFESTYLE

PR2026.1.19

北海道・ニセコのバックカントリー拠点「ARC’TERYX NISEKO HUT」を体験。そこで触れた真の豊かさとは -

WATCH

PR2026.1.23

TASAKI、ジャパンメイドの高技術ドレスウォッチ -

WATCH

PR2026.1.23

日本が誇る、G-SHOCKの最高峰「MRG-B2100D」 -

LIFESTYLE

PR2026.1.23

鈴⽊啓太、肌ケア“10秒投資”。大人の美容液「SHISEIDO MEN アルティミューン」 -

GOURMET

PR2026.1.23

世界に2つだけ。グッチ大阪の秘密のミクソロジーバーに潜入 -

PERSON

PR2026.1.23

【アイヴァン】市村正親「演技とは、役を生きること」 -

LIFESTYLE

PR2026.1.30

メジャーリーガー・吉田正尚と「レンジローバー スポーツ」。進化を体現する者の邂逅

MAGAZINE 最新号

2026年3月号

今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」

仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ3月号』が2026年1月23日に発売となる。特集は、今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」。表紙は中島健人!

最新号を購入する

電子版も発売中!

GOETHE LOUNGE ゲーテラウンジ

忙しい日々の中で、心を満たす特別な体験を。GOETHE LOUNGEは、上質な時間を求めるあなたのための登録無料の会員制サービス。限定イベント、優待特典、そして選りすぐりの情報を通じて、GOETHEだからこそできる特別なひとときをお届けします。