AND MORE

2024.06.17

針に刺せない数ミリサイズの虫をどうやって標本に? 人気昆虫学者が明かす、驚きの方法!

人気昆虫学者の丸山宗利さんは、これまでにたくさんの新種を発見してきました。しかし、一番最初に見つけた新種のことは忘れがたいのだといいます。丸山さんが若き日の研究と採集の冒険譚をつづった『アリの巣をめぐる冒険 昆虫分類学の果てなき世界』から抜粋してご紹介します。

属ってなんだろう

「新属が採れた」という言い方に、ピンと来ない方が多いかもしれない。ここで少し属について説明しよう。

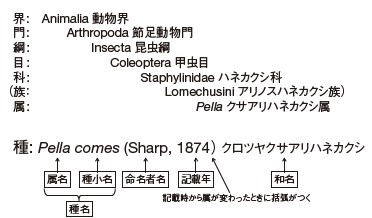

まず学名(種名)とは属名と種小名を合わせたものである。

種小名はそれぞれの種に対して割り当てられるものであり、属名は通常、近縁の複数の種に対して用いられる(同じ属に含めるべき近縁種がいない場合、1属1種となる)。

種の区別については、さまざまな概念があるものの、一部の例外をのぞき、それなりに決定づけることが可能である。

いっぽう、種の上の単位である属についてはどうだろうか。これは種よりもずっと曖昧で、そもそも概念らしい概念がない。

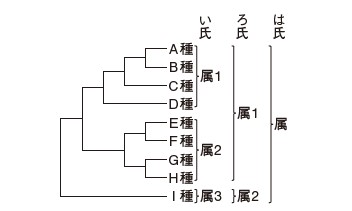

単系統の種の集まり(共通の祖先から進化した種の集団)に対してのみ属(あるいはほかの種より上位の分類単位)を認めるという考え方はあるが、それではどこまでのまとまりを属とすればよいのだろうか。とてもむずかしい問題である。

ある研究者は、「かなり違う」と詳細な観察なしに感じるものを属とするのが適当であると言った。

非常に曖昧な響きをもつ表現ではあるが、実際に多数の種を扱って分類をしている者にとっては、共感できる言葉である。

単系統群だからといって、さまざまな姿をした種からなる数千種を、たった1つの属にまとめてしまうと、それは分類体系としてとても不便なものになる。

甲虫にも3000種を超えるナガタマムシ属 Agrilus などがあるが、実際にこの仲間の同定は困難を極める。

やはり、曖昧とはいえ、経験を積んだ研究者が、「かなり違う」という感覚で、適度に属を分けたほうが、多くの人にとって使いやすい体系となる。

これは属より上の単位である族や亜科、科などについても、同様のことがいえ、遺伝的にどれだけ違うというような基準を設けてしまうと、結局使いにくい体系ができ上がってしまい、実用的ではない。

なお、ナガタマムシ属の場合、本当にどれもよく似ているので、このような理想論を押し付けるのは少々無理があるかもしれない。

もちろん、「かなり違う」という感覚は人によって異なる。分類体系は多くの研究者の研究成果(より信頼性の高い系統関係の解析結果など)と合意によって洗練されていき、最後には落ち着いたものとなることが多い。

なお、私は「かなり違う」の感覚には比較的慎重である。本書で述べる新属は、系統関係を考慮したうえで、本当に似たものの見つかっていない「猛烈に違う」ものであり、決して細分主義による大げさな表現ではないので念のため。

よいこの標本作製

小さな虫を扱っていると、標本はどうやって作るのかという質問をよく受ける。

クワガタムシやチョウなどのように大きな虫は針で刺して保存することができるが、小さな虫は針に刺すことがむずかしい。

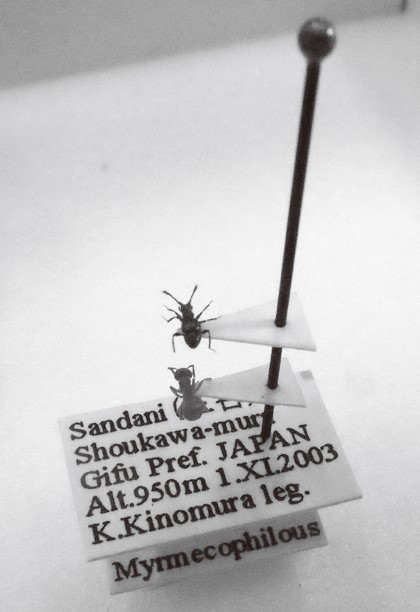

そこで、三角形の小さな紙(台紙)を針に刺し、その先に乾燥させた虫を糊で貼り付ける。

また、ヨーロッパ人の多くは、四角い台紙に体全体を貼り付ける方法をとる。そして標本の下に、どこで、いつ、だれが、どんな状況で採集したのかを記した、小さなラベルを刺す。

分類学は古くからの研究の積み重ねによって成り立っている。

それはほかの研究でも同様であるが、ほかの学問と違う点は、その当時使われた材料、つまり標本がずっと引き継がれていくことである。

常に古い標本が引っ張り出され、他種との比較等に利用され、新しい研究成果へとつながっていく。

自然科学において、分類学ほど歴史をそのまま背負う学問はほかにあるまい。この点において、標本の重要性を説明する必要もないだろう。

したがって、標本を作る際には、次の点に注意する必要がある。

まず、半永久的に保存可能な状態にあること。しっかりと標本の情報がつけられていること。そして誰もが扱いやすい標本を作ることである。

日本には昆虫収集家こそ多いが、これらの点で及第点の付けられる標本を作る人は意外なほどに少ない。

たとえば保存性の低いプラスチックに標本を貼り付けたり、簡単な採集情報しか書かれていないラベルがついていたり、ラベルがついていても、やたらと大きくて場所を食う標本だったりすることがある。

また、良い標本を作るには、採集のときから標本化することを念頭に置く必要がある。

たとえば、殺虫管という瓶で虫を殺すのだが、そのときに使う薬の種類や管に入れておく時間など、採集ほどではないが、いくつかの心得が必要である。

私も良い条件を満たさない標本を過去に作っていた。

修士課程の大学院生だったとき、国立科学博物館の野村さんにアリヅカムシの標本を送ったところ、私の標本の悪い点をいろいろ指摘してくださった。これはいま思い出してもありがたい教育的指導だった。

昆虫採集は多くの人にとって楽しい趣味でもあるので、あまり堅苦しいことをいうのは無粋かもしれない。

しかし、少しでも後世に標本を残したいと思うのであれば、最低限、将来その標本を使う人のことを考えるべきだろう。

PICK UP

-

LIFESTYLE

PR2026.1.9

絶景と美食を満喫できる、“海最前列”の1日2組限定オーベルジュ「UMITO KAMAKURA KOSHIGOE」【ラウンジ会員限定プレゼント】 -

LIFESTYLE

PR2026.1.16

松田翔太「発進から力強くてレスもいい」。軽量&高性能PHEV「マクラーレン アルトゥーラ」に惹かれる理由 -

LIFESTYLE

PR2026.1.19

北海道・ニセコのバックカントリー拠点「ARC’TERYX NISEKO HUT」を体験。そこで触れた真の豊かさとは -

WATCH

PR2026.1.23

TASAKI、ジャパンメイドの高技術ドレスウォッチ -

WATCH

PR2026.1.23

日本が誇る、G-SHOCKの最高峰「MRG-B2100D」 -

LIFESTYLE

PR2026.1.23

鈴⽊啓太、肌ケア“10秒投資”。大人の美容液「SHISEIDO MEN アルティミューン」 -

GOURMET

PR2026.1.23

世界に2つだけ。グッチ大阪の秘密のミクソロジーバーに潜入 -

PERSON

PR2026.1.23

【アイヴァン】市村正親「演技とは、役を生きること」 -

LIFESTYLE

PR2026.1.30

メジャーリーガー・吉田正尚と「レンジローバー スポーツ」。進化を体現する者の邂逅 -

LIFESTYLE

PR2026.2.5

“不可能を可能にする”──ディフェンダーラリーチームがダカールで見せた証明。その挑戦の軌跡

MAGAZINE 最新号

2026年3月号

今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」

仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ3月号』が2026年1月23日に発売となる。特集は、今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」。表紙は中島健人!

最新号を購入する

電子版も発売中!

GOETHE LOUNGE ゲーテラウンジ

忙しい日々の中で、心を満たす特別な体験を。GOETHE LOUNGEは、上質な時間を求めるあなたのための登録無料の会員制サービス。限定イベント、優待特典、そして選りすぐりの情報を通じて、GOETHEだからこそできる特別なひとときをお届けします。