織田信長は、日本の歴史上において極めて特異な人物だった。だから、信長と出会った多くの人が、その印象をさまざまな形で遺しており、その残滓(ざんし)は、四百年という長い時を経て現代にまで漂ってくる。信長を彼の同時代人がどう見ていたか。時の流れを遡り、断片的に伝えられる「生身の」信長の姿をつなぎ合わせ、信長とは何者だったかを再考する。

信長のコトバ:「富士の根かたを御見物なされ、駿河遠江へ御廻り候て、」

信長が諏訪を発ち帰国の途についたのは、天正十年(1582)四月二日のことだ。馬廻り衆や主だった将だけを伴い、東国の名所を見物しながらのゆったりした帰国だった。迅速を旨とした信長の人生における珍事といっていい。もっとも信長のすることだ。目的がある。そのひとつが、富士山見物だった。

「富士の根かたを御見物なされ、駿河遠江へ御廻り候て、御帰洛なすべき」※と信長が命じたと信長公記には記されている。自らの行為に「御見物なされ」と敬語を使ったのは、筆者であり信長の家来だった太田牛一の主君への遠慮だろう。公記には、この信長の言葉が多少言い回しを変え二度記されている。よほど富士見物が楽しみだったのだろう。実際に信長一行が雄大な富士の姿を眺めて心を躍らせる様子を、牛一は印象的に描いている。現代の富士宮市あたりでは、信長の小姓衆(こしょうしゅう)が富士の麓(ふもと)で「お馬をせめさせられ、御くるひなされ」た。「御くるひ」は御狂いだ。晩年の信長は時々それをやった。詳細は不明だが、模擬戦という説がある。いずれにせよ武人であった牛一が「御狂い」と呼ぶほど激しい騎馬での「遊び」だったことは確かだ。かつてのように軍勢の先頭に立って戦うような真似ができなくなった天下人信長の気晴らしだったのだろう。

これほど間近に富士を眺めるのは、信長には初めての経験だったのに違いない。当時なら渥美半島あたりからも富士山は見えたはずだから、遠望したことはあるかもしれない。けれど、あの圧倒的な富士の偉容は話に聞くだけだったはずだ。自分がそこへ足を運ぶ以外は噂話によってしか遠国のことを知り得なかったこの当時なればこそ、間近に見える富士の大きさは幾度も耳にして想像を膨らませていたのだろう。もしかしたら、その話を聞かせたのは駿府城で少年時代を過ごした徳川家康だったかもしれない。富士の麓を見物した後廻って帰ると信長が言った駿河は、今や徳川の領土だ。そこで信長が家康から受けたもてなしが尋常ではなかった。甲府を発ち、徳川が新たに支配する領域に入ったのは四月十日だが、そこから三河と尾張の国境を越えるまでの九日間、家康が信長のために何をしたかを牛一は詳細に記述している。

川には新しく橋をかけ、街道を拡幅(かくふく)し、邪魔な石を除き、掃き清め水を撒き、護衛の銃に当たらぬよう木々を切り払い、両脇に隙間なく警護の兵を配置して、柵を何重にも設けた。真新しい休憩所に廐(うまや)、宿泊する陣屋を建設し、陣屋の周囲には、信長の供をする将兵たちのために千軒の小屋を建て並べ、都から集めた山海の珍味に、朝夕の食事の用意をさせた。

一ヵ所ではない。信長のゆく先々すべての場所に、家康はそれだけの準備を整えていた。当時は橋をかけるのが難しかった大井川には、数百本の大綱と無数の船を使い、途方もない費用をかけて史上初めての船橋を渡すということまでした。

信長は大いに満足したが、それは単に桁外れに豪華絢爛なもてなしのゆえではない。家康は世間に向け、一種のデモンストレーションをしたのだ。

信長以前、諸国の軍勢は豺狼(さいろう)の群とほぼ同義だった。米や財物や人を略奪するのが、戦に加わる兵たちの目的だった。信長は天下に武を布き、そういう世を終わらせた。

そのことを誰の目にも鮮やかに見せたのが、つまり家康のもてなしだった。信長の軍勢の通り過ぎた後に残るのは、整備された街道であり、川にかけられた木の匂いのする橋だった。

※『信長公記』(新人物往来社刊/太田牛一著 桑田忠親校注)373ページより引用

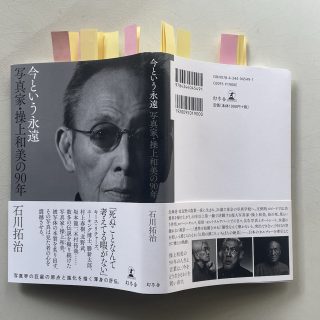

Takuji Ishikawa

1961年茨城県生まれ。文筆家。不世出の天才の奮闘を描いた『奇跡のリンゴ』『天才シェフの絶対温度』『茶色のシマウマ、世界を変える』などの著作がある。織田信長という日本史上でも希有な人物を、ノンフィクションの手法でリアルに現代に蘇らせることを目論む。