美術品は鑑賞するためにあるのではないのか。しかし、どうしていつも値段の話にばかりなるのだろう。映画『アートのお値段』が描く“アート業界とお金”の話。その壮大なゲームについて、美術ジャーナリスト鈴木芳雄氏が綴る。アートの世界で働く仕事人たちを徹底取材した大特集「アートのお仕事」掲載の最新号のご購入はこちら!

ジェフ・クーンズ、ゲルハルト・リヒター、現代アートをめぐるプレイヤーたちが揃った

アートの価値って何なんだろう? という素朴な疑問を携えて、何人もの有名アーティストや有力コレクター、一流ギャラリーのオーナー、世界有数のオークション会社のキーパーソンに次々と会いに行って話を聞く映画『アートのお値段』が2019年の夏に日本で公開され、話題を呼んだ。

登場するアーティストのなかでもとりわけ重要なのは、世界中の有力なコレクターが数千万ドル出しても買いたいという作品を作るジェフ・クーンズ。ルイ・ヴィトンとのコラボでは作品で世界中の店舗をジャックしたし、プルミエ・クリュのワイン「シャトー・ムートン・ロッチルド」の2010年のエチケットには彼の絵が使われている。映画では100人以上のスタッフを抱えるアトリエでのインタビューに丁寧に答えている。

コレクターとして、最も長くインタビューに答えているのはステファン・エドリス(2019年没)。オーストリア生まれ。ナチス・ドイツの迫害を逃れるため、15歳でアメリカに移住。その時のパスポートも映画のなかで見せている。プラスティック関連のビジネスで成功をおさめ、1970年代から始めたコレクションは圧巻だ。ジェフ・クーンズの初期代表作品『ラビット』をおよそ100億円で落札。所有していた作品は生前、シカゴ現代美術館に寄贈した。

さらに映画は、サザビーズのあるオークションに向けて準備を進めるオークショニア、エイミー・カペラッツォにも密着し、その本番に向かってカウントダウンが始まる。ゲルハルト・リヒターの大作が出されるそのオークションは着々と準備が進む。

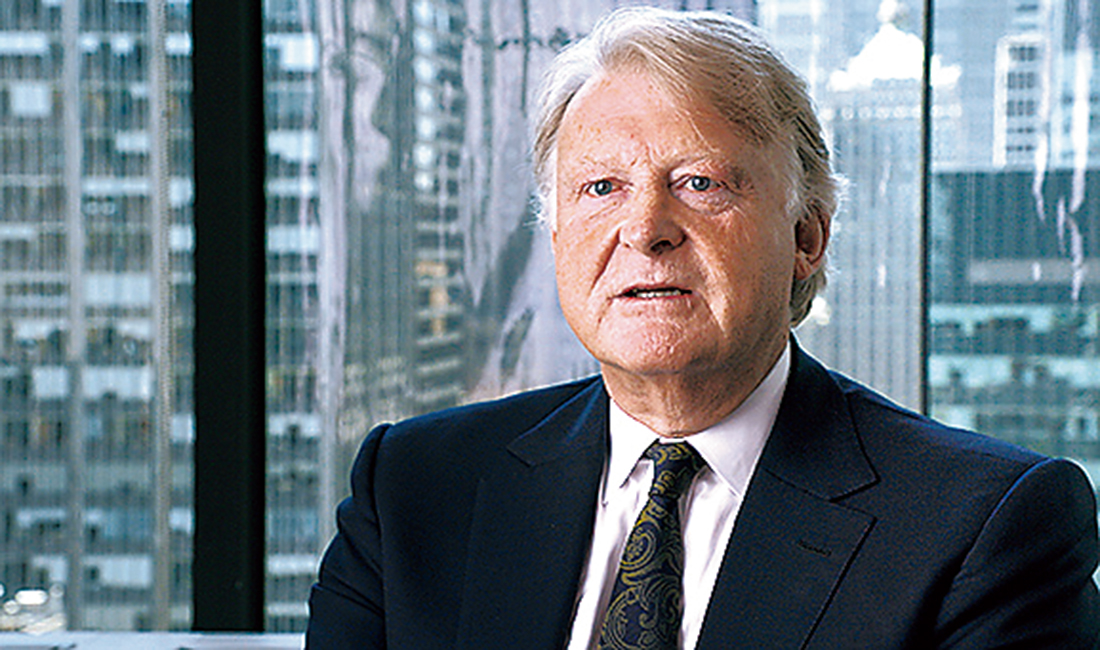

世界で最も影響力があるコレクターのひとりがステファン・エドリス。孫がいないという理由から、4億ドル以上のコレクションをシカゴ現代美術館に寄贈。2019年に永眠。

そもそも「アートの値段」でいいはずなのに、わざわざ「お値段」としているところに、アートというものの奥深さが現れている。「お」というのは尊敬の意を表したり、丁寧に言う時につけるわけだから、アートってものはありがたくて素晴らしいものですよねと匂わせているのはわかる。当然それだけではなくて、他人行儀に、私とは縁が薄いんですけどという距離感も感じる。もっと進めば嫌味だ。お勉強がお出来になるのね、と言うような時の「お」。

美術品はきっと価値があるんでしょうね、私にはわからんですけど、という感覚が根底にある。新聞やテレビが美術のニュースを報じる大きな理由は、この絵がこんな値段で取引されて驚きですね、というものが大多数だ。

人は価値があるものにより高い対価を支払う。道端に転がっている石よりも、アフリカの奥地からやっとの思いで掘り出されてきたダイヤモンドのほうが価値があるのは当たり前だ。珍しいから価値がある? 欲しがる人が多ければ価値があるものなのか? 需要と供給の関係? アートの場合はそんなに単純ではなさそうなことがわかる。

映画のなかで、大手オークション会社の幹部として渡り歩いてきたある人物の話には驚かされる。1990年代、印象派をはじめとする近代以前の巨匠の作品は美術館などに収まっていき、美術品マーケットは縮小していくことが予想できた。美術館に入った美術品は再びマーケットには出てきにくい。美術品売買が先細りになれば、オークション会社は成り立たなくなる。当時は旧共産圏も資本主義の論理を取り入れ、新しい富裕層が確実に生まれてきていたというのに。スーパーカーのランボルギーニは売れ、プライベートジェットも売れている。アートだって買ってもらいたい。

芸術的評価と市場評価の両面で、今、世界で最も成功しているアーティストといえばジェフ・クーンズだ。かつては、ウォール・ストリートで株などの仲買人として生計を立てていたという。

そこで彼らが力を入れたのが現代美術(コンテンポラリーアート=同時代美術)だというのだ。これなら供給に窮することもないと。そういうことなのか? もともと価値のあるものだから高いのではなくて、高いから価値のあるものになって、みんなが欲しがるから、ますます高くなる? 忠実なアーティストたちはこのゲームにプレイヤーとして参加し、価値を創造する。最終的に名声と富を得る。ダミアン・ハースト、ジェフ・クーンズ、タカシ・ムラカミ、そしてバンクシー。

もちろんすべてのアーティストが同じ方向を目指しているわけではない。『アートのお値段』では、ゲルハルト・リヒター、ジョージ・コンド、ラリー・プーンズ、マリリン・ミンターらが、それぞれ独自の哲学や作品に対する向かい方を説いている。

コレクターというプレイヤーで参加することもできる。価値のある作品だと見込んだら、誰よりも高い金額を提示するのが彼らの戦法だ。それによって、価値を創造、確定している。コレクターの立場、役割が近年ますます強力になっているのは、かように価値の創造者であるからだ。例えば、ジャン=ミシェル・バスキアの作品に100億円以上の値をつければ、それ以後は影響を受けてこの画家の作品価格が変わる。有力なコレクターが次に何を狙っているのかはマーケットを左右し、美術館での展覧会の動員にも関係する。

価値があるから高いのではなくて、高いから価値があるというと、それはおかしいと感じるかもしれない。それはたいていの人がとてつもない金持ちになったことがないからで、金持ちになるとそういう行為に出るものかもしれない。例えば、こんな作品をこんな高い値段で買ったと知れわたると、値段という数字がまずひとり歩きをし、やがてその作品をいっそう特別なものにしていくのだ。アート作品はアイコンとなり、その所有者の成功を可視化する道具になる。その場合、少しでも高価な方が目立つことができるし、不可解度が高まるので効果がある。

価格? 美意識? いや、感動するためにあるのだ

最近多く目にする、経営者やビジネスエリートは論理的思考だけではもはや勝ちに行くことはできず、直感や感性を磨くことが必要とされていると説く言説があるけれども、そのこととも通じるところがある。論理を武器に戦うのは当たり前であり、それは時に模倣しやすい。しかし、論理的思考のうえに一見非科学的とされてきた直感や感性をも尊重した判断をすることは、この極度に進化したビジネスの競争、グローバルな高度資本主義社会のなかで抜きん出ることと関係がありそうだ。

さて、アートは投資対象、投機物件なのだろうか。現代美術の絵画作品でも100億円を超えるものも出てきているが、最もわかりやすい話題では、レオナルド・ダ・ヴィンチ作品とされた『サルバトール・ムンディ』がある。2005年に1175ドル(約13万円)で買われた絵が2017年、オークションで4億5000万ドル(約510億円)になったのである。

美術品高額取引のニュースを見て、これは儲かると思うのは拙速に過ぎる。まず、オークションは買っても売っても手数料がかかる。手数料は10%〜25%と高く、運搬費用、保管倉庫代などもかかってくる。

オークション会社「フィリップス」会長兼最高経営責任者のエド・ドルマン。クリスティーズ時代、顧客獲得のため、無限に供給できる現代アートをオークションの主流に据えようと画策したと語る。

株式や外国為替証拠金取引(FX)などの金融商品の取引と美術品による投資を単純に比較することに意味はないだろうが、あえて言えば、美術品への思い入れは大きいのに対して、株式はその会社への期待や興味、関わる喜びから思い入れは中くらい、FXは通貨そのものに思い入れなどはなく、あくまでも数字だけを見るもの。そして、投資に失敗した時、美術品は値段が下がったとしても、好きで買ったのだし、欲しい時に買っておきたかったのだから、それでいい、と後悔は少ないが、株式やFXだと、なぜあの時、買ったのだろう、売ったのだろうと後悔や反省は強く残る。

所有すること、散財することで成功を示せたり、投機物件だったり、美意識鍛錬のツールだったり。それもいいけれど、根本的なことは忘れないように。それは、アートは感動するためにあるものだということだ。

『アートのお値段』

DVD:¥3,800

(アイ・ヴィー・シー)

2019年8月公開作品。アカデミー賞ノミネート監督であるナサニエル・カーンが、アートとお金の関係に迫ったドキュメンタリー。

Yoshio Suzuki

美術ジャーナリスト。1958年東京都生まれ。雑誌『BRUTUS』元副編集長。主に美術の特集を担当。現在は合同会社美術通信社代表、明治学院大学非常勤講師などを務める。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』など。映画『アートのお値段』のDVD特典パンフレットへも寄稿。

アートの世界で働く仕事人たちを徹底取材した大特集「アートのお仕事」掲載の最新号のご購入はこちら!