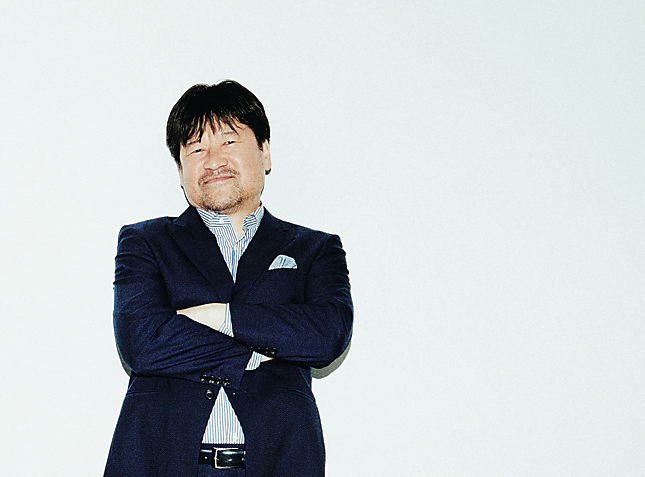

コミカルな役柄のイメージが強いが、自身が映画監督・脚本・出演を務めた『memo』『はるヲうるひと』では、負の世界に生きる弱い立場の人間をシリアスに描いてみせた。バラエティ番組のMCを務めるなど、幅広い活動を見せる俳優の佐藤二朗さん。現在の胸の内や今後の展望を聞いた。

成功したとはまったく思っていない

「長年の苦労を経て、成功をつかみましたね」と、よく言われます。確かに、若い頃は会社勤めと劇団の“二足のわらじ”を履いていたし、アルバイトで生計を立てていた時期もあった。だからといって、役者として成功したとはまったく思っていないんですよ。芝居に対しての飢えは尽きないし、挑戦したいことも無限にある。自分は、「まだまだ」ですよ。

ただ、アルバイトをしないで役者をやっていけるというのは本当に幸せなこと。そういう意味では、成功していると言えるのかもしれませんね。

僕は1969年生まれで、53歳になりました。加齢に対する意識は、当然ありますね。今はまだ「中年」と多少の幅がありますが、70代80代になると、役は「老人」となる。オファーされる役の幅が、今より確実に狭くなる。もちろんそのお歳で活躍されてる先輩方も多いですが。

実はその気持ちが、台本を書くモチベーションの一つになってるかもしれない。僕がやりたい表現を、年齢に関係なく形にできるし、「こんな役を演じたい」という欲求を打ち出すこともできる。僕が台本を書き、演じ、撮る。そうやって、自分のやりたいことを形にしないと、死ぬに死ねないですね(笑)。

芝居を極めるためには、なんでもやる

これまで脚本、監督、出演を務めた作品は、僕自身の強迫性障害の経験を題材にした『memo』、そして置屋を舞台に遊女の姿を描いた『はるヲうるひと』の2本。どちらも恵まれた世界で生きられず、負を抱える人間を描いた物語です。

「佐藤さんはコミカルなイメージが強いんだから、コメディを書けばいいのに」って言われます。でも、僕にライトなコメディは書けないんです。それは、僕が本質的に負の世界側の人間だからでしょう。どうしても、机に向かうと負の世界を書きたくなってしまうんです。というわけで、今書いている映画脚本も思いっきり「負の世界全開」です。

ただし、僕はコメディとシリアスを分けるのはナンセンスだと思っています。人間のほとんどは両方の要素を持っていると思うし、シリアス過ぎて、それが逆に笑いを誘うなんていうことも多いでしょ。だから、どちらの役も平等に好物だし(笑)、バラエティ番組の司会の仕事も勉強になる。

プライベートでは、若い役者と飲みに行くことが多いですね。向井理さん、山田孝之さん、小栗旬さん。みんな38〜40歳くらいで、僕よりひと回り以上若いんだけど、あの世代の役者はすごくアツいですよ。僕なんかが十何年も、疑問も持たずに、当たり前と思ってやっていたこと、たとえば俳優の労働環境に関しても、彼らは本気で考えている。彼らとの交流は刺激になるし、学ばせてもらうことが多い。年齢差なんて、どうだっていいんですよ。そんなこと気にしたって、何も生まれませんから。

これからも、ストイックに生きていきたい。芝居が大好きだし、台本を書くのもやめられない。それが続けられれば、わりと充分ですね。

Jiro Sato

1969年愛知県生まれ。’96年に演劇ユニット「ちからわざ」を旗揚げし、本格的に俳優活動を開始。近年は映画監督としても活躍。自らの実体験を描いた『memo』(2008)、『はるヲうるひと』(’21)では監督・脚本を務め、出演もした。