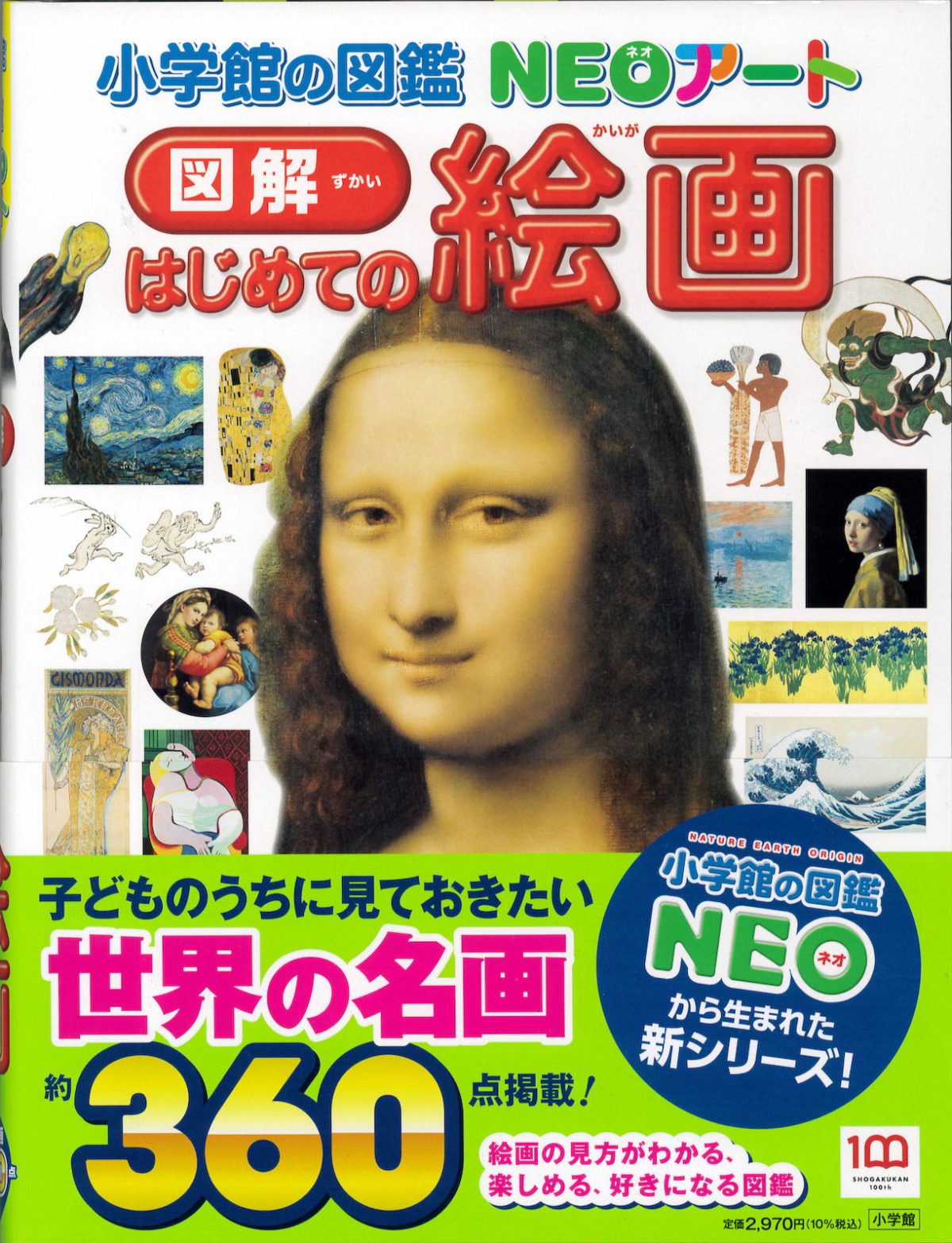

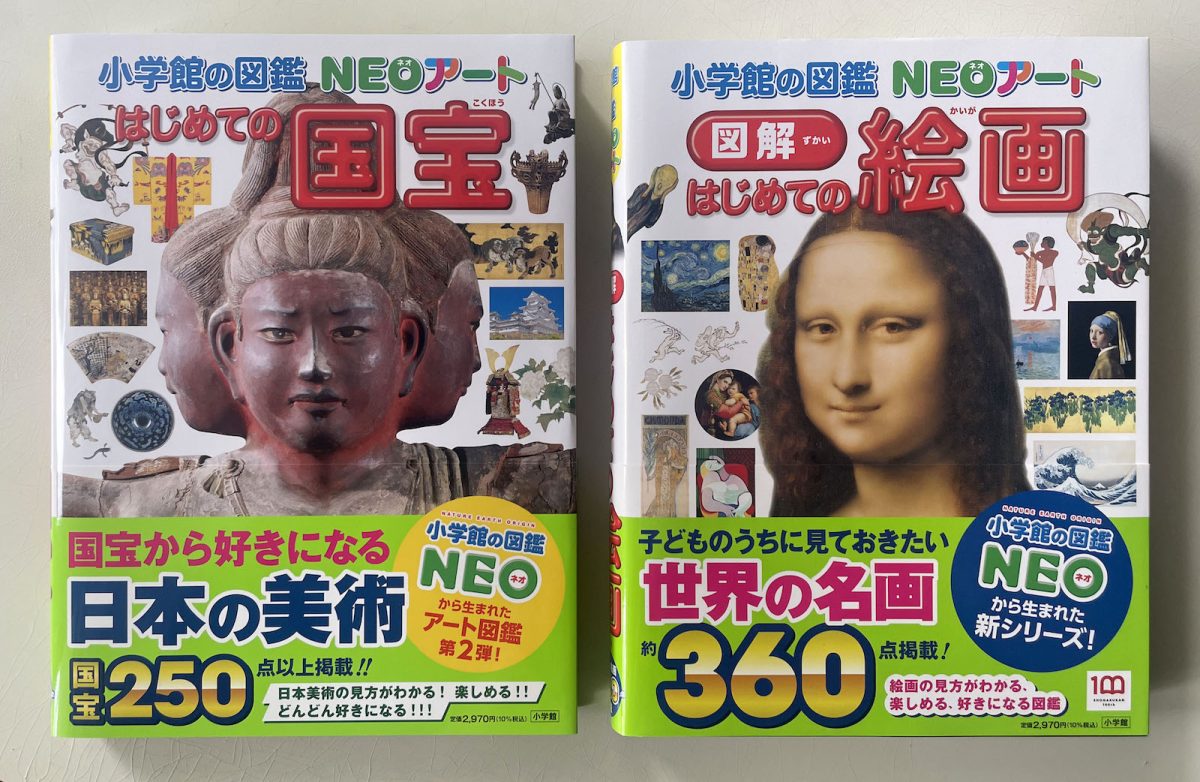

『小学館の図鑑 NEOアート 図解 はじめての絵画』を手に取ったとき、その立派さ(重さ)と内容の充実ぶりにわくわくした。というか頼もしい先生にあったような気がした。そして何より帯に書かれた「子どものうちに見ておきたい世界の名画 約360点掲載!」。子どものうちにここに載ってる絵を全部知ってたらなんと恐ろしい。でも、子どものうちに見れずに大人になっているなら大人もこの本を読めばいいのだ。

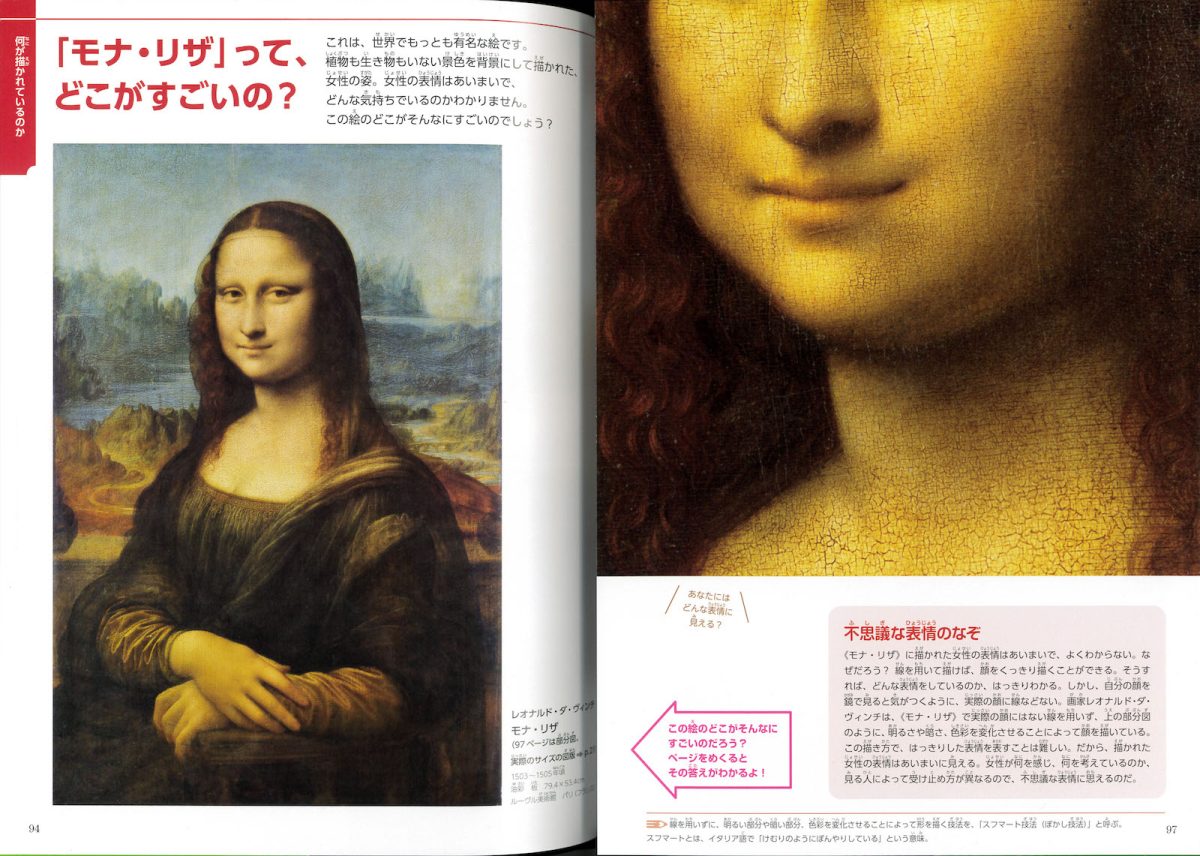

『モナ・リザ』はどこがすごいの?

絵を見るときにするべきこと、考えるべきことは大人も子どもも同じである。この『図解 はじめての絵画』では、美術に関してどこから聞いていいかわからないことを章を立てて説明してくれているのがいい。「第1章 何が描かれているのか」「第2章 どう表現しているのか」「第3章 絵画をもっとよく知ろう」「第4章 素材と技法」「第5章 美術館に行こう」。確かに美術観賞の基本は以上だ。付け加えるなら「第6章 絵を買ってみよう」かな。そんな章はないけど。このフォーマットで小学館の雑誌『サライ』でやってほしい。

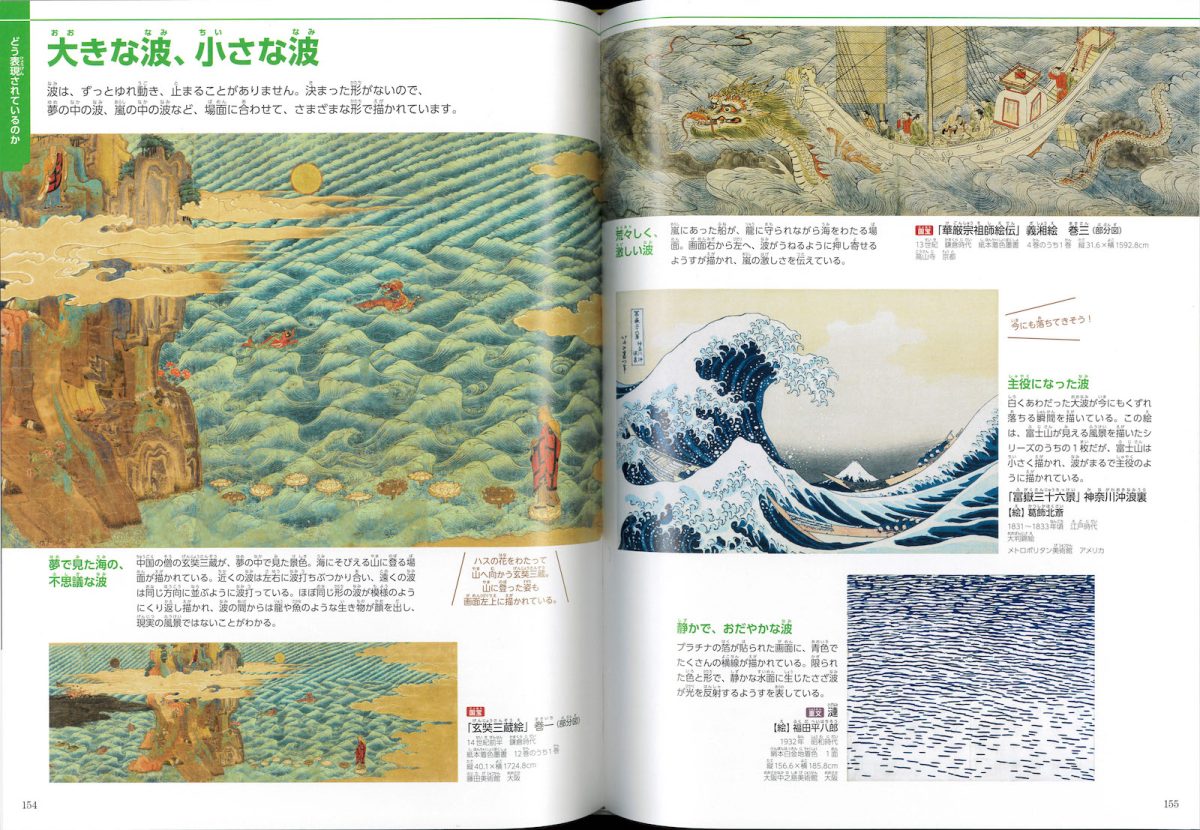

まずは先に出た『図解 はじめての絵画』の方のページを見てみよう。1テーマ、基本2ページごとなのだが、ときに3ページ(これは編集用語で「片観音」という)で展開している。

「第1章 何が描かれているのか」の中にある「『モナ・リザ』って、どこがすごいの?」という項目を例に見てみた。もし、われわれ大人が小学生にそんな質問をされたらどう答えたらいいだろう? このページではこんな問いを出して、少し考えさせて、そのあと示している答えはこれだ。「①心の動きを描いたからすごい!」。それ以前に描かれた物語画や肖像画では表情がかたくこわばっていて表情が読み取れないけれどもモナ・リザには表情がある。静かに微笑んでいる。「②自然の法則を描いたからすごい!」。背景には水が雨、川、地下水、湧き水、水蒸気、雨という循環が描かれてるのがすごい。「③人と自然を結びつけたからすごい!」。人物の輪郭を描かないスフマートという技法を使っていてすごい。などなど、こんな説明、普通の大人ではできっこない。

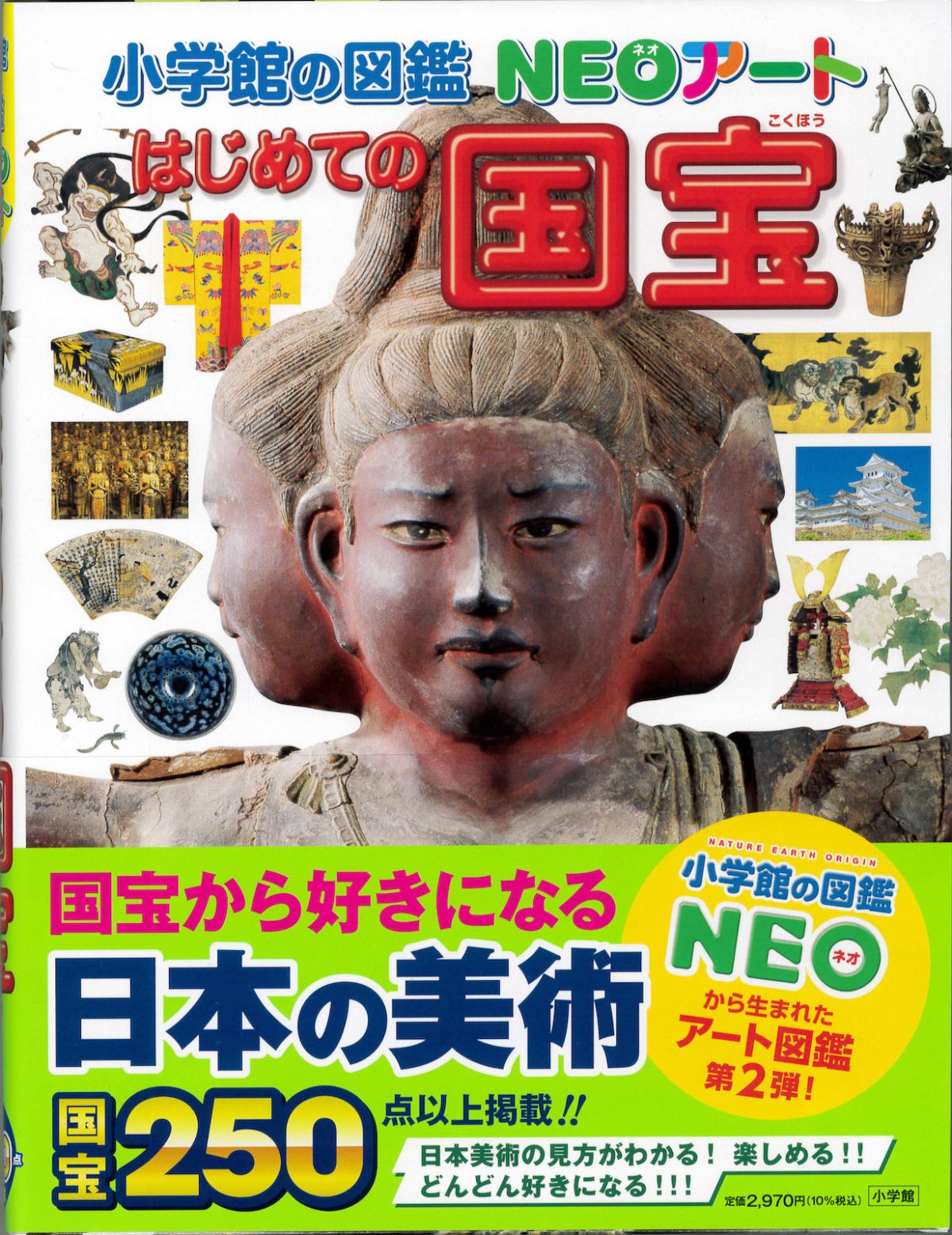

そして、このシリーズに今年、『小学館の図鑑 NEOアート はじめての国宝』が加わった。

国宝から日本美術を好きになる

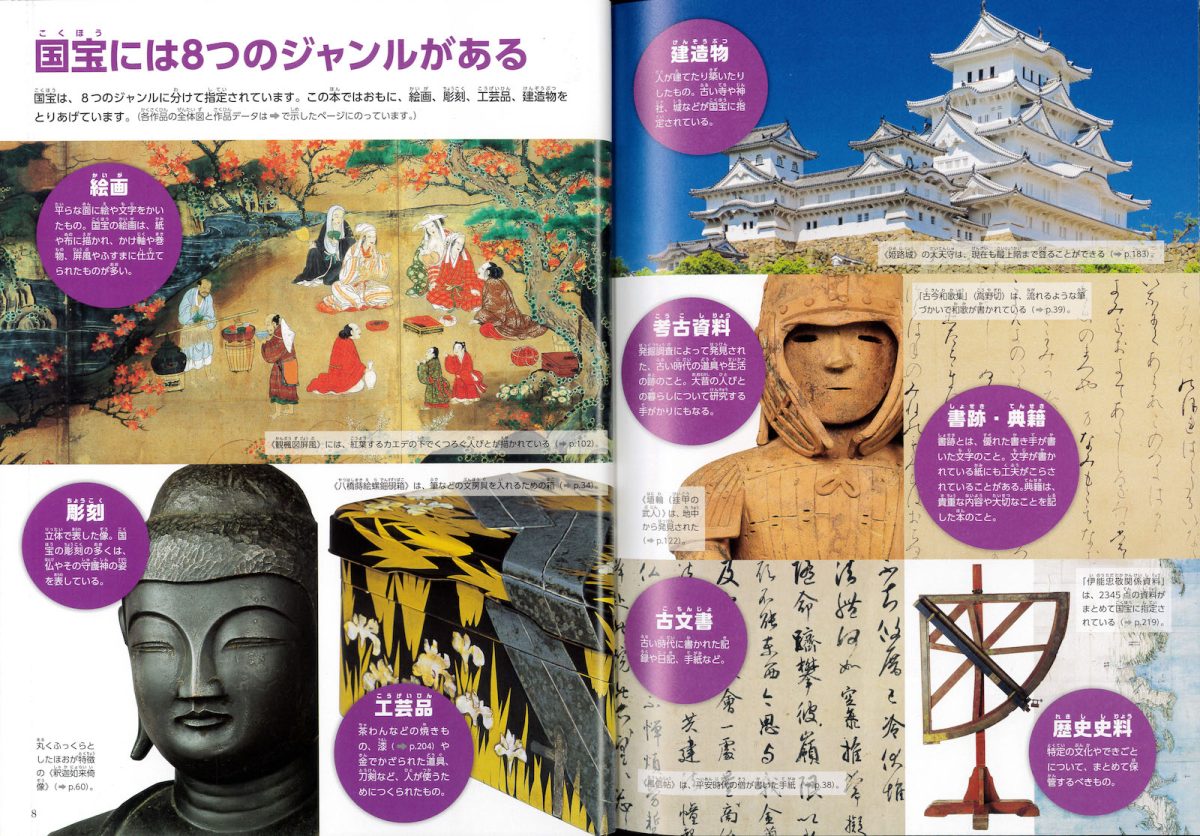

先に出た『はじめての絵画』は日本と世界、というふうに分けることなく、切り口を立てて、それを説明するために次から次へと日本と世界の絵が出てくるけれど、今度は「国宝」というからには日本の絵画、彫刻、工芸品、建築が主なテーマ。帯文は「国宝から好きになる日本の美術」。そうだね、見るならそこからでしょ、いい(と決められた)ものから見ようよというのは正解。もちろん国宝には中国はじめ外国からやってきたものもあるし、日本美術でも外国に渡って行ってしまったため、日本の法律で国宝に指定できないけど、もし国内にあったら当然国宝でしょうというものも参考のために載っている。さらに一部の重要文化財、それに国宝や重文に指定されてないけれども触れておきたい作品も。

『はじめての国宝』の方の章立ては「第1章 国宝のどこを見る?」「第2章 何を表しているのか」「第3章 どう表現されているのか」「第4章 素材と技法」「第5章 国宝を未来に受け継ぐ」。

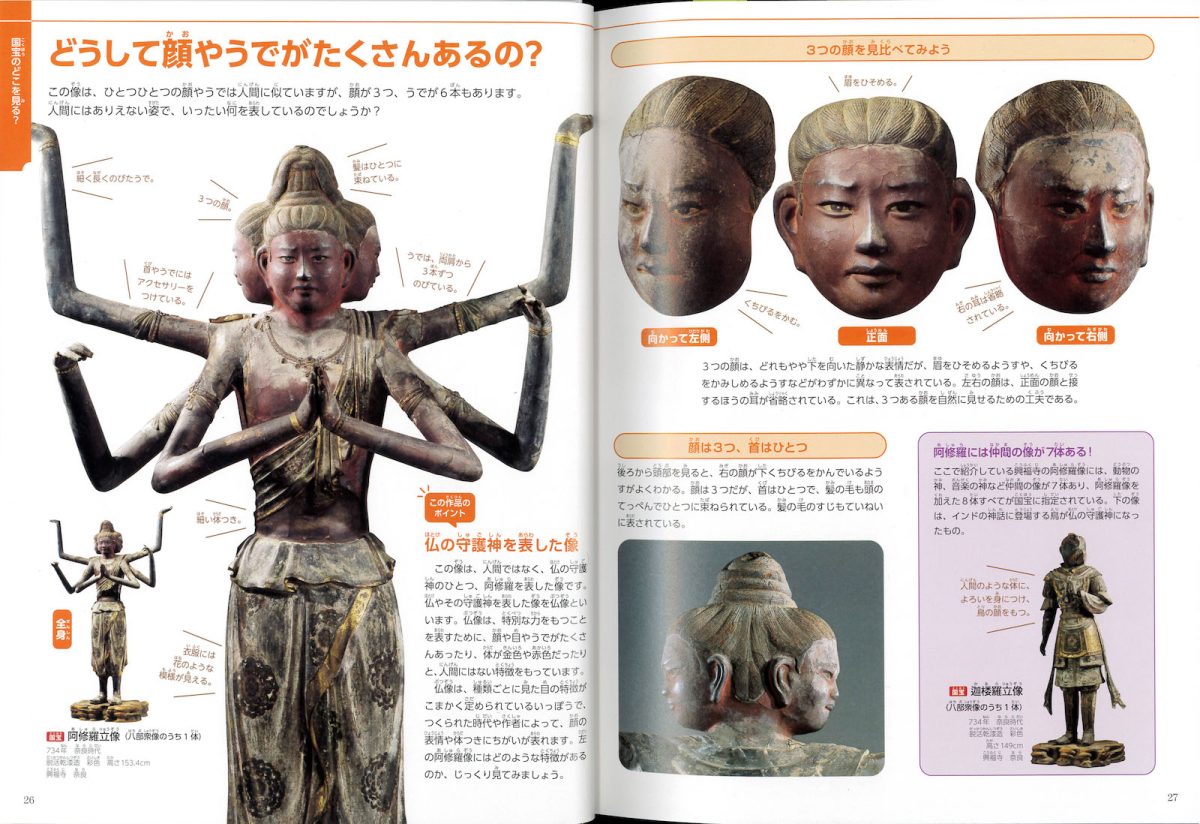

ページの例を見ていこう。「第1章 国宝のどこを見る?」の2ページだが、表紙にもなっている《阿修羅立像(八部衆像のうち一体)》は確かに子どもたちは好きかもしれない。そのページでは、「どうして顔やうでがたくさんあるの?」と問いかけている。この像は人間の像ではなく、仏の守護神の像であり、特別な力を持つことを形で表しているからですよと。

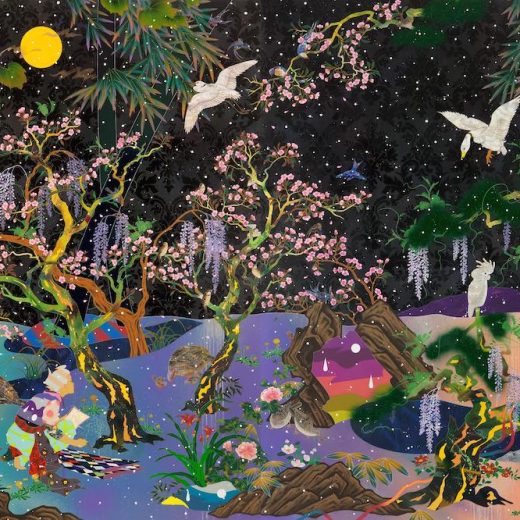

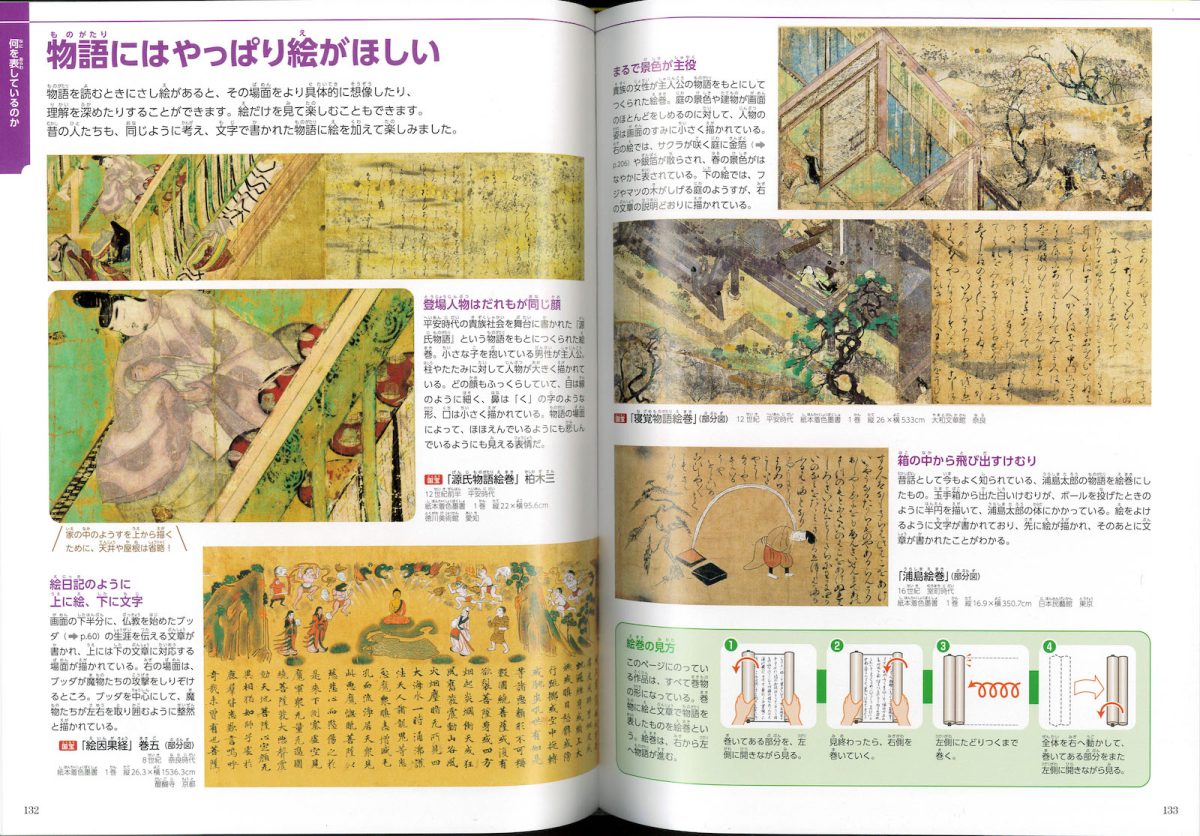

「第2章 何を表しているのか」にはこんな2ページがある。絵巻を取り上げ、「物語にはやっぱり絵がほしい」。出てくる作品は《源氏物語絵巻》、《絵因果経》、《寝覚物語絵巻》、それと国宝ではないが《浦島絵巻》。絵巻は基本的に絵と詞書(ことばがき)で構成されている。絵巻を紙芝居に喩える人もいるし、実は日本には絵巻があったから、アニメが発達したのだという人もいる。

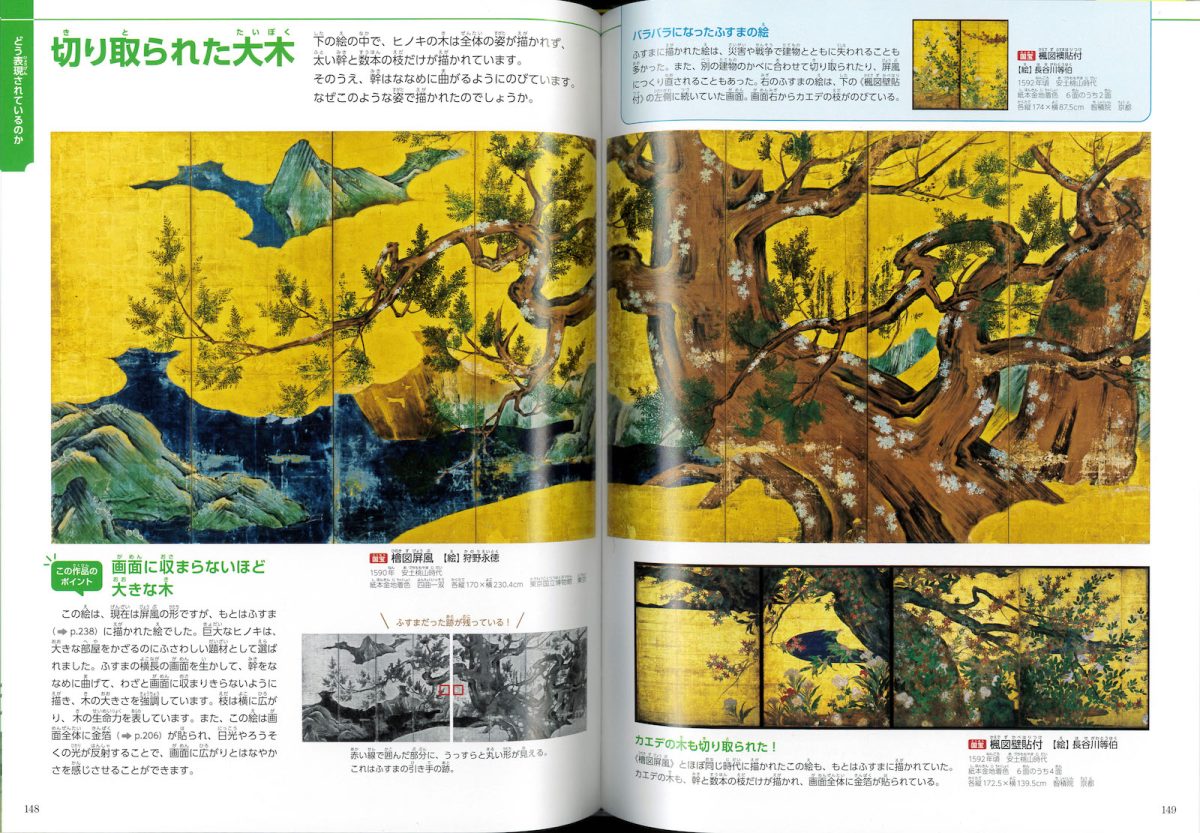

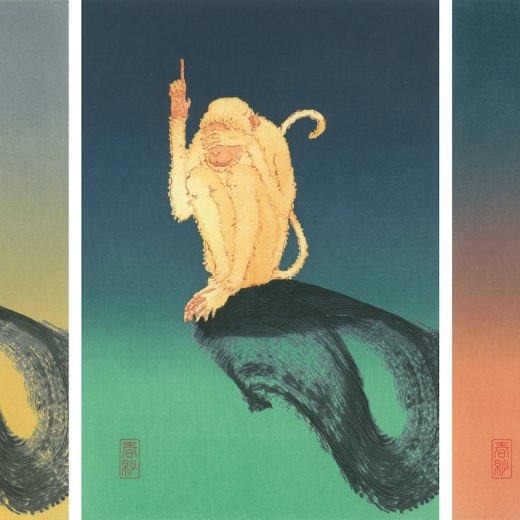

以下、巨木の表現とか、波(水)を描くことなど、さまざまなテーマを立て、主に国宝の作品を例に挙げて説明してくれてて、これはいいよね。

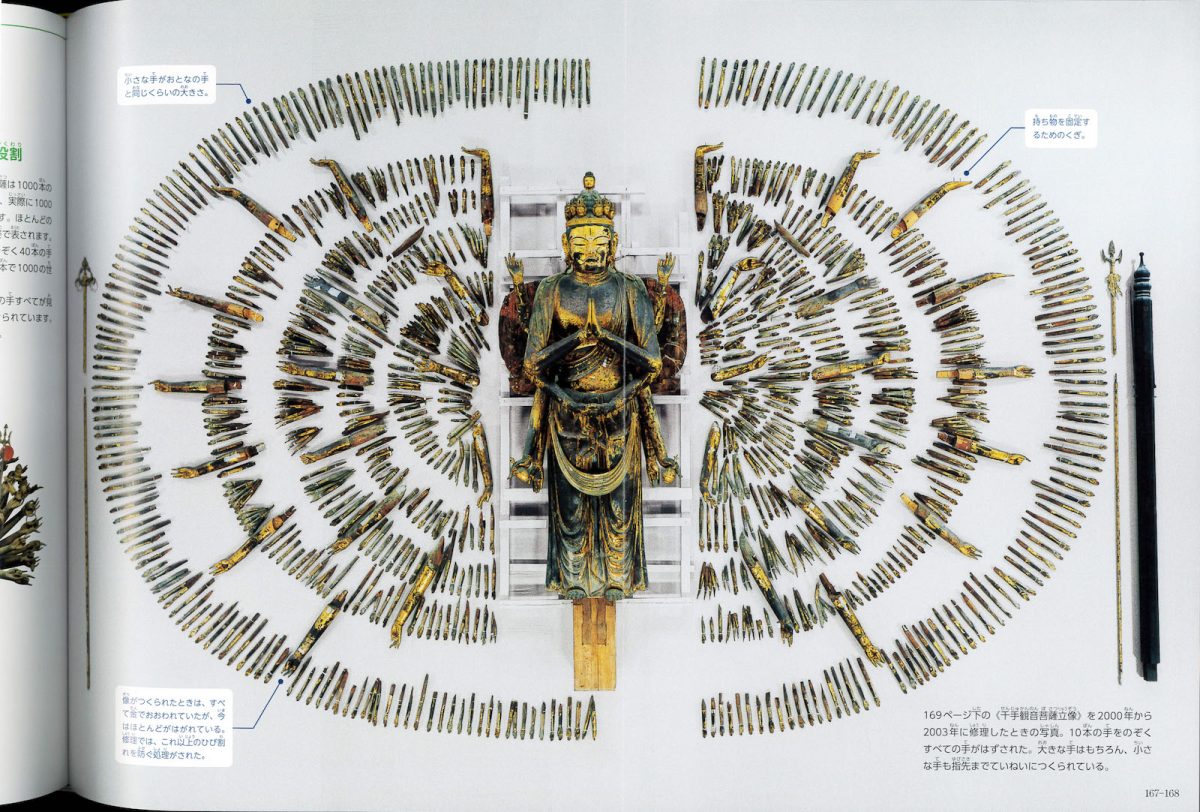

《阿修羅立像》もそうだけど、仏像にはとんでもないものがある。たとえば《千手観音菩薩立像》。たいていの千手観音は千手と言いながら、手は42本。胸の前で合わせた2本の手があり、それ以外の40本の手がある。そのそれぞれ1本ずつが25の世界を救うとされ、なので、40本で1000の世界を救うという説明なのです。ところが…

これが本当におよそ1000本(現状953本。最初は本当に1000本あったのだろうけど、欠損&紛失したと思われる)あるのが、奈良の唐招提寺金堂にある《千手観音菩薩立像》だ。この修復時の写真は見たかったね。

こんなふうに次から次に日本美術のすごさを繰り出してくれるこの本はお薦めです。一家に一冊。「素材と技法」という項目も興味深い。何でできているか、どうやってつくられたかがわかる。

1テーマ、見開き2ページまたは3ページでまとめられているので、どこから読んでもいい。知ってる作品が載っているページから見ていくのもいいと思うし、たとえば花の絵はどれくらいあるかなぁと見るとか、一番カッコいい仏像はどれかなとか探して、そのセクションから広げて見るのもいいと思う。

僕はもう10何年も大学で美術史を教えてたりするんだけど、難しい本を教科書にするのではなくて、こういう図鑑的な本や学習漫画、自分が作った雑誌の美術特集を見せながら講義をしている。その方がそれこそ、紙芝居的に印象に残って頭に入るからだ。この2冊はそんな教材としても最有力な本でもある。

Yoshio Suzuki

編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。